「お金の知識を学びたいな。簿記とFP、どっちを取ればいいの?」

「そもそも違いが良くわからない…」

昨今の物価高や「年収103万円の壁」など頻繁にニュースで目にする制度改革。今やお金の知識を身につけることが重要となっていることでしょう。

本記事では簿記とFPの両方の資格を持つ私が、自分でお金の勉強をしようと資格取得に前向きな皆さんに簿記とFP、どっちが良いのかを解説します。

- 簿記とFPどっちを取るべきか

- 簿記とFPの違いと資格の概要

- 簿記とFPの学習の目安

- 簿記とFPの両方取得するメリット

簿記とFPの違いを理解して自分の目的に合った方から勉強を始めてみましょう!

仕事の実務では簿記・日常生活ではFPがおすすめ

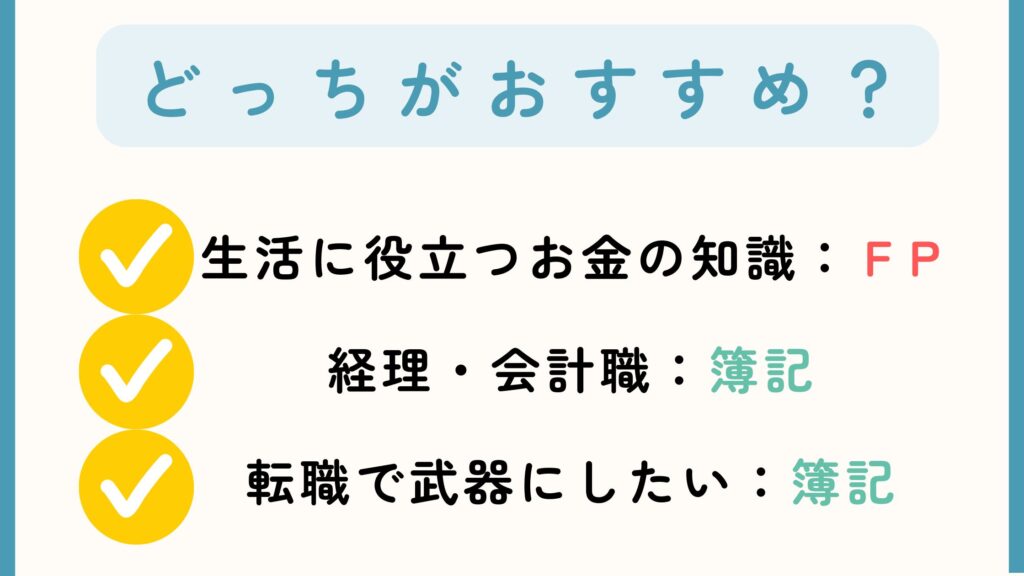

はじめに、簿記とFPどっちを取ればいいか、ズバリ結論を紹介します。

「企業で働く・転職に活かしたい」なら簿記、「生活に役立つお金の知識を身につけたい」ならFPがおすすめです。

さい

さい目的ごとで簿記とFP、どっちがおすすめなのか異なるということです!

両資格は学べる分野が異なり、目的に応じて向いている資格が異なります。簿記は企業会計に特化、FPは個人資産管理に強みがあります。

例えば、経理職を目指すなら簿記の取得が就職に直結します。一方、将来自分で家計を管理したい、保険や年金の知識を身につけたいならFPが適しています。

ポイントは、まずは自分の目的を明確にして、興味のある方からスタートしましょう。

生活に役立つ「お金の知識」を学びたい人はFP

家計管理や将来設計など、生活に役立つ知識を身につけたいなら、FP(ファイナンシャル・プランナー)の勉強が最適でしょう。

というのも、FPでは保険・年金・税金・資産運用など、私たちの生活に直結するお金の知識を体系的に学べるからです。

実際の試験でも、ライフプラン表を見て問題を解く問題が出題されるなど、実務や日常生活に即した内容が多く含まれています。

たとえば、老後資金の準備、子どもの教育費の見通し、住宅購入にかかる費用の計画など、実際に自分の人生設計に応用できる具体的なスキルが身につきます。

このように、将来の備えや家計の見直しをしたい人にとって、FPの学習は非常に価値のある学習内容。生活に密着した知識を得たい方は、ぜひFPから始めてみてください。

「経理・会計職」を目指す人は簿記

経理・会計職を目指すなら、簿記が必須です。

なぜなら、簿記の知識を採用条件にする企業や評価対象にする企業が多いからです。

特に簿記2級以上を取得すれば、経理職の即戦力としてのアピールにもつながります。

会計スキルを武器にして仕事をしたい方は、まず簿記3級から始めて、2級を目指すと良いでしょう。

「転職で武器にしたい」人は簿記

転職活動で武器になる資格が欲しいなら、簿記を選ぶのが効果が期待できるでしょう。

なぜなら、簿記は業種を問わず多くの企業で評価される資格だからです。

3級は営業事務など経理以外でも「数字を見る力がある」と評価されることも。

私も簿記3級を取得したことで他業界の転職の面接で評価されました。

簿記の知識が必要な経理はどの業界の会社でも必要な部署。職種や業界を変えての転職もしやすいため、まずは簿記3級から挑戦してみましょう。

簿記とFPの違いをわかりやすく比較

簿記とFPは、学ぶ対象が「法人」か「個人」かで大きく異なります。

これは、簿記が企業のお金の流れを扱うのに対し、FPは個人のライフプランに関わるから。

簿記では会社の仕訳や財務諸表の作成などを学び、経理職や会計分野で即戦力として働けるようになります。FPでは保険や年金、資産運用など生活に密着した知識を学び、個人の人生設計をサポートできます。

自分が「企業で活躍したいのか」「生活に活かしたいのか」で選ぶ資格が変わるのです。

私は転職も視野にあったので簿記から勉強しました。

簿記とFPの比較表

| 項目 | 簿記(Bookkeeping) | FP(ファイナンシャルプランナー) |

|---|---|---|

| 主な対象 | 法人(企業の会計・経理) | 個人(家計・ライフプラン・資産運用) |

| 役割 | 会社のお金の流れを記録・管理し、財務状況を把握する | 個人や家族の資産運用・保険・税金・年金などの相談・アドバイス |

| 活躍分野 | 経理・会計・財務・税務 | 金融・保険・不動産・個人相談業務 |

| 資格の種類 | 日商簿記など | FP技能士(1~3級)、AFP、CFPなど |

| 難易度 | FPよりやや難しい傾向(合格率が低い) | 簿記より合格率が高い |

| 取得目的 | 企業の経理職・会計職への就職・転職 | 個人の資産形成・家計管理や金融業界での営業力向上 |

簿記では「仕訳」「試算表」「決算書」などの作成を学びます。一方FPでは「保険の種類」「年金制度」「投資信託」など幅広い知識を習得します。

つまり、学べる内容が実務や日常にどう活かされるかで選び方が変わってきます。

簿記とFPの特徴と共通点

簿記は企業の会計処理を学び、FPは個人のライフプラン設計を学びます。

この違いは、それぞれが対象とする分野の広さにあります。

簿記の特徴

- 企業の経理や会計に必要な知識・技能を学ぶ。

- 会社のお金の出入りを帳簿に記録し、財務諸表を作成するのが主な役割。

- 経理・会計職を目指す人や、企業の財務管理に携わりたい人に向いている。

FPの特徴

- 個人や家庭の資産運用、保険、税金、年金、不動産など幅広い知識を持ち、ライフプランの設計やアドバイスを行う。

- 顧客の人生設計や資産形成をサポートする「お金の相談役」。

- 金融・保険・不動産業界での営業職や、個人の資産管理に役立つ。

2つの共通点をまとめると、下記のようになります。

・どちらも「お金」や「会計」の知識が身につきます。

・企業や個人の経済的な側面で助言やサポートを行う点で共通している。

対象となる職種・業界

簿記は事務職や経理・会計職、FPは金融・不動産・保険業界での活躍が期待されます。

なぜなら、学んだ内容がそのまま業務に結びつくからです。

たとえば、簿記を持っていれば企業の経理部門に就職しやすくなります。FPなら保険営業や資産運用アドバイザー、不動産営業での信頼性が高まります。

資格の選び方は、目指す職種との相性で判断するとよいでしょう。

資格の認知度と評価

一般的な認知度では簿記がやや高い傾向にあります。

簿記は歴史も長く、企業の採用担当者にも広く知られている資格です。

たとえば、簿記2級を履歴書に書けば、会計スキルの証明として受け取られやすくなります。FPも注目度は高まっていますが、業界によって評価の差があるのが実情です。

幅広い業界での認知度を求めるなら簿記、金融専門の知識を評価してもらいたいならFPが適しています。

簿記とFPの学習の目安

簿記とFP(ファイナンシャルプランナー)の資格は、いずれも人気のある資格。

しかし、その難易度や必要な勉強時間は異なります。具体的な難易度を比較することで、どちらの資格が自分に向いているのか、選びやすくなります。

合格率と勉強時間の目安

まずは、合格率を見てみましょう。

簿記とFP(ファイナンシャルプランナー)の資格は、いずれも人気のある資格ですが、その難易度や必要な勉強時間は異なります。具体的な難易度を比較することで、どちらの資格が自分に向いているのか、選びやすくなります。

簡単な合格率と勉強時間の目安、筆者の体感は下記のとおりです。

| 資格 | 合格率 | 勉強時間の目安 | 筆者の体感 |

|---|---|---|---|

| 簿記3級 | 30〜40% | 約100〜150時間 | 簿記のルール(仕訳)に慣れるまでが難しいと感じた |

| FP3級 | 70〜80% | 約50〜100時間 | 馴染の内容があるのでとっつきやすいが学習範囲が広い |

このように、合格率や勉強時間においては両者に差がありますが、それぞれの試験の内容や求められるスキルが異なるため、合格の難易度や勉強時間は一概には言えません。

勉強時間の目安も、実務経験や前提知識があれば、短い方の時間を勉強時間に、知識ゼロから挑む場合は長い方の勉強時間を目安にしておくと良いでしょう。

初心者におすすめなのはどっち?

初心者にとって、どちらの資格が取りやすいかは、学習のスタイルや関心に大きく依存します。

| 資格 | 学習内容 | 出題内容 |

|---|---|---|

| 簿記3級 | 経理・会計の基礎 | 数字や計算が中心 |

| FP3級 | ライフプランや金融商品 | 知識問題が多い |

簿記3級は、経理や会計の基礎を学ぶことができ、数字や計算が中心の内容です。計算を中心とした勉強に慣れていない場合、最初はやや難しく感じるかもしれません。

一方、FP3級は、ライフプランや金融商品の知識が中心で、計算よりも理解や記憶力を必要とします。数式に強くない場合でも、実生活に役立つ知識が多いため、モチベーションを保ちやすいかもしれません。

どちらも電卓が使えるので難解な計算問題はありません。

もし、将来的に会計や税務の分野でのスキルを活かしたい場合は簿記、ライフプランの策定や金融知識に興味がある場合はFPが初心者にはおすすめです。

独学とスクール、どっちが向いてるか

独学とスクールの選択も、資格取得のアプローチに大きな影響を与えます。

- 独学は、コストを抑えながら自分のペースで学べるため、自己管理に自信がある人には向いています。特に、簿記3級は過去問や参考書を駆使すれば、十分に合格可能です。

- スクールの場合、カリキュラムに沿った指導や模擬試験を通して効率よく学べるため、ペースメーカーが必要な人や、途中で挫折しやすい人には向いています。質問もしやすく、より深い理解が得られることも多いです。

独学から始めて、難しい場合はスクールを検討するのがおすすめですよ!

結局、独学とスクールの選択は、自分の学習スタイルや生活リズムによって決めると良いでしょう。どちらにせよ、自分に最適な方法で効率よく学べることが、合格への鍵となります。

ダブルライセンスはアリ?簿記+FPの相乗効果とは

簿記とFPの違いを良く分かっていない段階では、両方の資格取得に意味がないのでは?と思うかも知れません。

しかし、お金の知識とはいえ、目的や内容は大きく違うため、ダブルライセンスを強くおすすめします。

両方3級ですが、私は簿記もFPも取得しました。

3級といえど、簡単ではありません。しかも学ぶことでお金の見え方や解像度が上がり、世間での「103万円の壁」などのニュースにも敏感になる上、理解がしやすくなります。

会社でも経費や売上の話に敏感になれたりします。

学習の相性が良い

簿記とFPは、学習の相性がとても良い組み合わせです。

なぜなら、両資格とも「お金」に関する知識を扱うため、相互に理解を深めやすいからです。

例えば、簿記で学ぶ企業の財務情報の見方は、FPの資産運用や税金の知識と密接に関わります。両方を学ぶことで、法人・個人の両視点からお金を理解でき、応用力が高まります。

私は簿記から勉強しましたが、簿記の内容とFPで少しかぶっている部分があるのでそこは勉強を省略できました!

そのため、効率よくスキルアップしたい方には、簿記+FPのダブル取得がおすすめです。

就職・キャリアの幅が広がる

簿記とFPの両方を持っていると、キャリアの幅が広がります。

なぜなら、企業の経理部門から個人向けの資産相談まで、幅広い業務に対応できるからです。

たとえば、企業内FPや財務コンサルなど、両資格を活かせる職種もあり、他の応募者との差別化にもつながります。

将来的に独立を視野に入れている方や、複数の分野に関心がある方には非常に有利な組み合わせです。

順番はどちらから取るべき?

初心者で両方取得を目指すなら、まずはFP3級から始めるのがおすすめです。

なぜなら、FPの方が用語や内容が日常生活に役立つ内容が多く、学習のハードルが低いからです。

そのうえで、次に簿記3級に進むことで、より専門的な知識へとステップアップできます。実務での応用力を高めたいなら、簿記→FPの順でも問題ありません。

私は簿記を先に選びました。合格率が低く、FPより難しそうと感じたので先に難しい方をクリアしたい!という理由でした。

自分の興味関心と目的に合わせて、無理なく学習を進め生活に役立つ知識も手に入れてしまいましょう。

まとめ|簿記とFPは両方価値ある資格!目的に合わせて選ぼう

- 「企業で働く・転職に活かしたい」なら簿記

- 「生活に役立つお金の知識を身につけたい」ならFP

- 簿記が企業のお金の流れを扱うのに対し、FPは個人のライフプランに関わる

- 合格率や勉強のしやすさではFPから勉強するのがおすすめ

簿記とFPは、それぞれ異なる分野で活躍できる価値ある資格です。

そのためどっちが良いのかを一概に言うことができません。

「就職や転職に活かしたい」「企業で働きたい」なら簿記、「生活に役立つ知識をつけたい」「家計や資産運用を学びたい」ならFPと、自分の目的に応じて選ぶのがポイントです。

また、両方を取得することで相乗効果も生まれ、キャリアの選択肢も広がります。

まずは興味のあるほうからスタートして、将来的にダブルライセンスを目指していきましょう。

本記事が皆さんのマネーリテラシーUPに繋がる一歩になれば幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45fec042.8052e3fe.45fec043.07aa4365/?me_id=1213310&item_id=21481534&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5824%2F9784300115824_1_41.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46b96d5d.5eb46944.46b96d5e.eb63f1bd/?me_id=1285657&item_id=12929560&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01108%2Fbk4844997823.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント